“금리 인상 결정, 타초경사로 부동산 시장 혼란”

“새로운 규제 법안, 타초경사로 예상치 못한 결과 초래”

“SNS 캠페인, 타초경사로 전 세계적인 논쟁 촉발”

타초경사(打草驚蛇)는 “풀을 쳐서 뱀을 놀라게 한다”는 뜻입니다. 즉, 어떤 일을 하다가 다른 일에 영향을 주거나, 예상치 못한 결과를 초래하게 되는 상황을 말합니다. 더 넓게는 의도하지 않았던 일이 문제를 일으키거나, 다른 사람의 경계를 일으키는 경우를 비유적으로 표현합니다.

유래.

당나라 때 한 탐관오리인 현령이 부정부패를 저지르자, 백성들이 그의 부하들의 부패 사실을 고발했습니다. 이 고발장을 본 현령은 겁에 질려 “여수타초 오이경사(汝雖打草 吾已驚蛇)”라는 말을 남겼습니다. 이는 “너희가 풀을 쳤으나 나는 이미 놀란 뱀과 같다”는 뜻으로, 백성들은 현령의 부하들을 고발하였지만 그것이 현령 역시 두려워 하게 하였다는 뜻입니다.

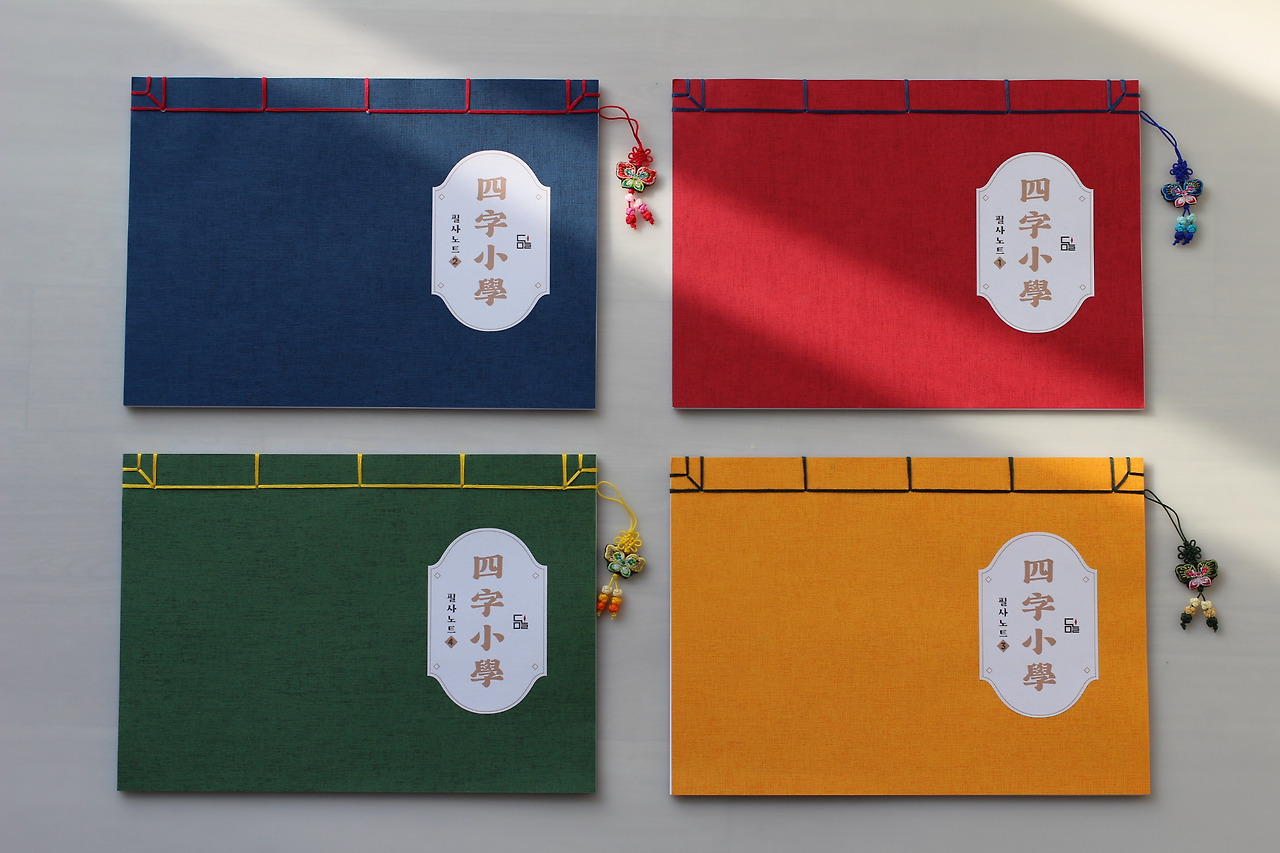

한자공부는 전통한자제본 노트에https://smartstore.naver.com/haenammae/products/10438055836